平心而论,追慕宇宙气息和天地意象的画家如今不在少数,但大都泛泛。我之所以关注江海沧,是因为他的艺术追求摆脱了“泛泛”。摆脱泛泛最主要的有两个方面。

一、我用我法。艺术,当以法致道,正如卦,当以象致理。无法门空言道,不查象空言易,均属忽悠。所谓“泛泛”,就是指一种空洞的人云亦云的无自家法门的所谓的“天人合一”绘画。江海沧法门其一在媒介物质,油彩水墨兼施,宣纸画布共用,由此形成了复杂的作画程序,也形成了独特的笔墨语言和画面肌理。其二在造型,他创造了一种山石、云水、人物互相转换的独特图像语言。

二、以法致道。问题还有另一面:有法未必明道,看卦未必通易。有特殊面目而止于技法者多矣。法不载道,败矣。法道两参,浑然天成方为上境。

试挑选若干有代表性的作品简述如下。

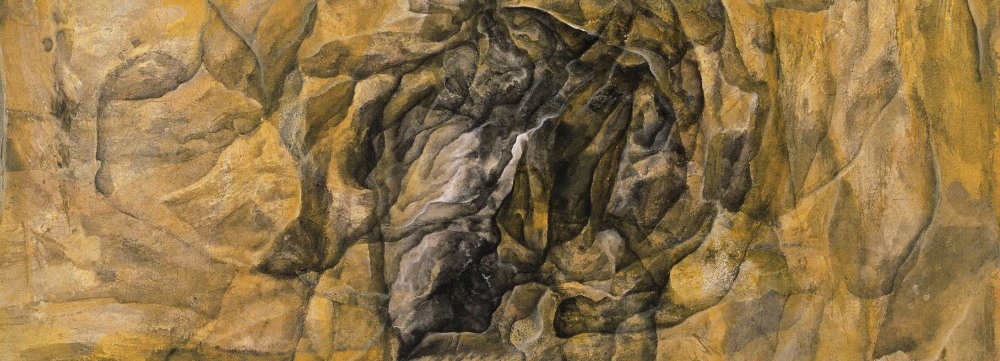

《坤造》。江海沧的创意,初发于局部观照山石时引发的结构意象。山石结构是他的造型基础。没有山石不会引发如此强烈的结构冲动,没有独特的结构冲动又不会以这种眼光去观照山石,是为物我两参。当他的结构意象与汶川地震激发的心灵震撼撞合时,石中唤出苍生,苍生化为巨石。挤压、冲撞、苍厚、坚实、顽强、有力、悲天悯人。力悲两参,石灵化一。

《天根》

《天根》  《天根》-局部

《天根》-局部

《天根》。江海沧早年画写意山水,对笔墨抒怀这一写意精髓早有体悟,因此,他不可避免地要将这种体悟发挥到新的创作当中去,又因此,描绘山石的用笔越来越突显,从兼工带写逐渐转向了写意,从笔墨从属于造型逐渐转向了造型与运笔互动,笔墨与结构两参。这里十分重要的是油彩水墨兼施,宣纸画布共用的新技法。水油相斥的斑驳感,形成了一种新的力透纸背的运笔,并以笔墨书写的方式强化了造型的斑驳感和力度感。水油两参,相克相生,对江海沧来说至关重要。

《梦魇》

《梦魇》  《梦魇》-局部

《梦魇》-局部

《梦魇》与山石的阳刚坚实相比,自由书写的笔痕墨迹显得阴柔虚畅,江海沧顺势导出了云水意象。与此相应,他的创作理念发生了重大变化,长期研究易经的种种感悟势不可挡地渗透进来,他由此从面对苍生逐渐转向了面对天地。这张画是江海沧的精品之一,最妙处在山石亦云水,云水亦山石,云水与山石转换自如,不见斧凿痕迹;笔墨亦造型,造型亦笔墨,笔墨与造型转换自如,复不见斧凿痕迹。由此山水是山水又不是山水而转化成为“易”的载体,转化成为两仪相参,阴阳互动,天地化生,澄怀观道的载体。

“烟云皆般若,花石尽真如。”这是江海沧的画梦。

《涅磐》

《涅磐》  《梵音》

《梵音》

《涅槃》、《梵音》。“易”有入世的一面,以天则推演人事是也;也有出世的一面,超凡出尘与天地同游是也。江海沧易经演挂名动上海侧重于前一面,他的绘画逐渐向抽象演变侧重于后一面。《涅槃》可以代表山石结构的抽象化,它追寻的是易理天规;《梵音》可以代表云水气雾的抽象化,它追寻的是大化流行。两者都指向形而上。

抽象艺术在本质上是形而上的。但如果不明了形上在形下之中,必导致抽象绘画流于泛泛。江海沧比较成功的作品,都是在法与道、天与人、阴与阳、虚与实、笔与形、水与油之间保持两极张力的作品。

两仪相参,天地化育矣。

2013年3月30日于三亚

《老子》第二十一章。不同版本略有差异,此处据任继愈主编《中国哲学史•第一册》,人民出版社,第1版第14次印刷,1985年,第46页。