谈画论道

《江海沧--光怪多彩的奇士》——薛永年(美术史论家)

作者:www.jianghaicang.com 发布于:2017-06-28 21:42 点击:

次

我同江海沧只见过一面,那是今年的夏季,赤日炎炎,汗流浃背,经过陈孝信先生的介绍,精壮而爽朗的江海沧,敞胸露怀,背着一卷新作,走入我的办公室。

看他的样子,很容易立即想到庄子所称道的“解衣盤礴”的故事,又不难念及吴小仙给人的第一印象——江湖豪客。坐下来与他交谈,恳切坦诚,胸无城府,俨然又像一个从善如流的好学之士。再翻阅他论易谈画的文章,言简意豁旨深词畅,又觉得他更象一名敏悟极高的西北才子。待到逐一品味他的绘画近作,只觉奇诡浑深,雄放恣肆,更感到他是一位“借色墨以写天地山川而陶泳乎我”的石涛式的现代画家了。江海沧,就是这样一个光怪多采的奇士。

听说他出生于周原,自幼脚踏秦川沃土的芳香,头顶秦时明月,呼吸着凿开混沌又古今相承的文化空气。虽然喜爱书画篆刻,却像吴昌硕一样从篆刻入手,一下子便拨开了“膺古”与“矫饰”流弊的迷雾,奇诡如《天发神谶》,且以更为悍劲、雄肆、伟岸、粗放的气骨名动印坛。

英才初露的江海沧,也许由于登高自卑,忽然拜别秦川,直下巴蜀,从学于书坛名家徐无闻。不久,又难于满足知识积累的渐悟,更怀着志在创造的宏愿,远游鄂浙,栖迟金陵。在求师访友、深究易理中谋求“一超直入如来地”的豁然贯通与独特创造,终于拜在世称新文人画代表的董欣宾门下。董氏画学传统深邃而理念新异,尤善用笔,别人学董氏之迹,江海沧则师董氏之心,发悟性,启慧根,领会天地山川归阴阳而贯太极归易理,弛骋神思于大境界大宇宙的流衍变幻,根究古人之墨与洋人之色的两极互补,在古今中西的交汇点上立足。不出数年,他便在“北骨南韵”的结合中,推出了沉挚、深厚、强烈、饱满、墨彩交映而又恍惚诡异的墨彩意像山水,在董氏的门墙里别开户牖了。

江海沧的墨彩山水画,无疑尚在发展中,还不像他的篆刻那样成熟,但一样郁勃昂藏。包孕着旺盛的生命活力,表现出强烈的艺术个性,既不受囿于金陵“新文人画”清脱简率作风的牢笼,也没有被北地坚凝质朴的麻点山水所桎梏,更不曾被几十年来日渐兴盛的水墨写实山水所束缚。大概用无所依傍而挥臂独行,似可形容他的追求。不过江海沧的绘画也并非无源之水,如果评辩他的艺术渊源,似乎多少受到了林风眠一路融合中西的墨彩风景画的陶铸,只是已经在寻根更深、取洋更勇的新时代里纳入了时代审美意识的新变。

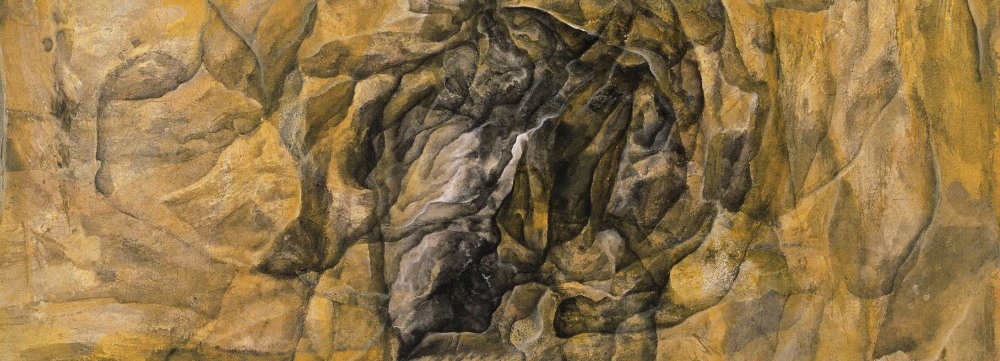

江海沧墨彩山水画的新变,与描写梦境紧密相关。他画雄阔幽深的梦,画色彩斑澜的梦,不是画一如写生的实境,也不是画面壁虚造的空境,而是把感受融入宇宙大化的整体之中。论其情怀意绪,既有理性的写照,也有下意识流露,似实而虚,如真而幻,情随景运。察其手法语言,则既不完全写实,又不完全类同西方表现主义,而是一种具象与非具象的结合,一种色与墨的交响。他似乎意在冲出中国画的边界,摆脱千百年来形成的一定笔墨与一定丘壑相对应的传统语言范式,减弱笔法线条,强化山水画语言的色彩感觉,极力发挥浓墨重色与色墨累积在传达情绪上的作用。

传统的中国画向来以水墨为上,江海沧则敏锐地指出:“色彩是中国画大师们留下的空白,以墨为本体的中国画与色彩的冲突性结合是每个画家面临的挑战而又棘手的难题。”对色彩表现力知难而进的江海沧,将西方绘画作为它山之石的攻错。正是这个中西艺术文化进一步交汇的新时期,丰富了江海沧的色彩感觉,激发了他在色墨语言上的新探索。他不再像以往水墨画家一样地以色辅墨,也没有像西画那样放弃水墨,而是通过易理的参悟,还原“太极生两仪,两仪生四象”的宇宙生成,在色与墨的对抗中求两极互补,求统一变化。他尤能在色彩的运用中融入情感与个性。他曾说:“红色是我的血液,黄色是养我的土地,蓝色是我向往的大海,黑色是世界上一切美丽色彩的复合。”这种对色彩表现力的高度重视,一方面使他走向了彩墨意象主义,另一方面也导致他在材料媒介上的大胆试验。水墨、油彩、粉彩、丙烯统一用之。积墨、积色的方一一被融而统之,这一切又都围绕在尺幅之内。达到了不拘一格的高难度统一,“究天人之际”,并表达自我之情。由之,他走上了一条与众不同的创造之路。

江海沧的墨彩画,拉开了与传统水墨画的距离,也为墨彩画的完善提出了必需解决的难题。中国传统的水墨画,由于在长期的历史发展中积淀锤炼,无论写意的还是写实的,都已形成了一套语言范式。如果使用者缺乏对宇宙人生的触动与感悟,这些范式化的语言便会成为苍白的躯壳。要想成功地表现不同于前人的新时期的内在精神与视觉观念,势必要突破旧有艺术语言范式的制约,改造并重建语言范式。象一切年轻有为的画家一样,在突破旧范式上江海沧是有胆有识的,在创造新面貌上他也走出了可喜的一步。然而,需要考虑的是,在何种程度上放弃传统语言范式的构成经验,才不导致失序之忧,才不远离民族审美传统的精微奥妙,才能更充分地发挥个人厚于学养的聪明才智。我相信江海沧已经虑及于此,并在《雪夜》、《雨林》等作品中付诸实践了,因而这些作品尤为成功。

在这中国绘画变革的大时代,如果评论中国画仍坚持以旧有的语言范式为标准,那很可能会忽视江海沧的有益探索,而我却不赞成艺术家的述而不作与沿而不革。唯其如此,在对江君艺术的评论上,我认同陈孝信先生的见解。我相信,江海沧牢记易经“天行健,君子以自强不息”的古训,敏思躬行,在不久的将来会以更完美的艺术语言,创造出更灿烂的画境。

薛永年博导在赏析江海沧作品《向日葵》 1995年

看他的样子,很容易立即想到庄子所称道的“解衣盤礴”的故事,又不难念及吴小仙给人的第一印象——江湖豪客。坐下来与他交谈,恳切坦诚,胸无城府,俨然又像一个从善如流的好学之士。再翻阅他论易谈画的文章,言简意豁旨深词畅,又觉得他更象一名敏悟极高的西北才子。待到逐一品味他的绘画近作,只觉奇诡浑深,雄放恣肆,更感到他是一位“借色墨以写天地山川而陶泳乎我”的石涛式的现代画家了。江海沧,就是这样一个光怪多采的奇士。

听说他出生于周原,自幼脚踏秦川沃土的芳香,头顶秦时明月,呼吸着凿开混沌又古今相承的文化空气。虽然喜爱书画篆刻,却像吴昌硕一样从篆刻入手,一下子便拨开了“膺古”与“矫饰”流弊的迷雾,奇诡如《天发神谶》,且以更为悍劲、雄肆、伟岸、粗放的气骨名动印坛。

英才初露的江海沧,也许由于登高自卑,忽然拜别秦川,直下巴蜀,从学于书坛名家徐无闻。不久,又难于满足知识积累的渐悟,更怀着志在创造的宏愿,远游鄂浙,栖迟金陵。在求师访友、深究易理中谋求“一超直入如来地”的豁然贯通与独特创造,终于拜在世称新文人画代表的董欣宾门下。董氏画学传统深邃而理念新异,尤善用笔,别人学董氏之迹,江海沧则师董氏之心,发悟性,启慧根,领会天地山川归阴阳而贯太极归易理,弛骋神思于大境界大宇宙的流衍变幻,根究古人之墨与洋人之色的两极互补,在古今中西的交汇点上立足。不出数年,他便在“北骨南韵”的结合中,推出了沉挚、深厚、强烈、饱满、墨彩交映而又恍惚诡异的墨彩意像山水,在董氏的门墙里别开户牖了。

江海沧的墨彩山水画,无疑尚在发展中,还不像他的篆刻那样成熟,但一样郁勃昂藏。包孕着旺盛的生命活力,表现出强烈的艺术个性,既不受囿于金陵“新文人画”清脱简率作风的牢笼,也没有被北地坚凝质朴的麻点山水所桎梏,更不曾被几十年来日渐兴盛的水墨写实山水所束缚。大概用无所依傍而挥臂独行,似可形容他的追求。不过江海沧的绘画也并非无源之水,如果评辩他的艺术渊源,似乎多少受到了林风眠一路融合中西的墨彩风景画的陶铸,只是已经在寻根更深、取洋更勇的新时代里纳入了时代审美意识的新变。

江海沧墨彩山水画的新变,与描写梦境紧密相关。他画雄阔幽深的梦,画色彩斑澜的梦,不是画一如写生的实境,也不是画面壁虚造的空境,而是把感受融入宇宙大化的整体之中。论其情怀意绪,既有理性的写照,也有下意识流露,似实而虚,如真而幻,情随景运。察其手法语言,则既不完全写实,又不完全类同西方表现主义,而是一种具象与非具象的结合,一种色与墨的交响。他似乎意在冲出中国画的边界,摆脱千百年来形成的一定笔墨与一定丘壑相对应的传统语言范式,减弱笔法线条,强化山水画语言的色彩感觉,极力发挥浓墨重色与色墨累积在传达情绪上的作用。

传统的中国画向来以水墨为上,江海沧则敏锐地指出:“色彩是中国画大师们留下的空白,以墨为本体的中国画与色彩的冲突性结合是每个画家面临的挑战而又棘手的难题。”对色彩表现力知难而进的江海沧,将西方绘画作为它山之石的攻错。正是这个中西艺术文化进一步交汇的新时期,丰富了江海沧的色彩感觉,激发了他在色墨语言上的新探索。他不再像以往水墨画家一样地以色辅墨,也没有像西画那样放弃水墨,而是通过易理的参悟,还原“太极生两仪,两仪生四象”的宇宙生成,在色与墨的对抗中求两极互补,求统一变化。他尤能在色彩的运用中融入情感与个性。他曾说:“红色是我的血液,黄色是养我的土地,蓝色是我向往的大海,黑色是世界上一切美丽色彩的复合。”这种对色彩表现力的高度重视,一方面使他走向了彩墨意象主义,另一方面也导致他在材料媒介上的大胆试验。水墨、油彩、粉彩、丙烯统一用之。积墨、积色的方一一被融而统之,这一切又都围绕在尺幅之内。达到了不拘一格的高难度统一,“究天人之际”,并表达自我之情。由之,他走上了一条与众不同的创造之路。

江海沧的墨彩画,拉开了与传统水墨画的距离,也为墨彩画的完善提出了必需解决的难题。中国传统的水墨画,由于在长期的历史发展中积淀锤炼,无论写意的还是写实的,都已形成了一套语言范式。如果使用者缺乏对宇宙人生的触动与感悟,这些范式化的语言便会成为苍白的躯壳。要想成功地表现不同于前人的新时期的内在精神与视觉观念,势必要突破旧有艺术语言范式的制约,改造并重建语言范式。象一切年轻有为的画家一样,在突破旧范式上江海沧是有胆有识的,在创造新面貌上他也走出了可喜的一步。然而,需要考虑的是,在何种程度上放弃传统语言范式的构成经验,才不导致失序之忧,才不远离民族审美传统的精微奥妙,才能更充分地发挥个人厚于学养的聪明才智。我相信江海沧已经虑及于此,并在《雪夜》、《雨林》等作品中付诸实践了,因而这些作品尤为成功。

在这中国绘画变革的大时代,如果评论中国画仍坚持以旧有的语言范式为标准,那很可能会忽视江海沧的有益探索,而我却不赞成艺术家的述而不作与沿而不革。唯其如此,在对江君艺术的评论上,我认同陈孝信先生的见解。我相信,江海沧牢记易经“天行健,君子以自强不息”的古训,敏思躬行,在不久的将来会以更完美的艺术语言,创造出更灿烂的画境。

薛永年博导在赏析江海沧作品《向日葵》 1995年